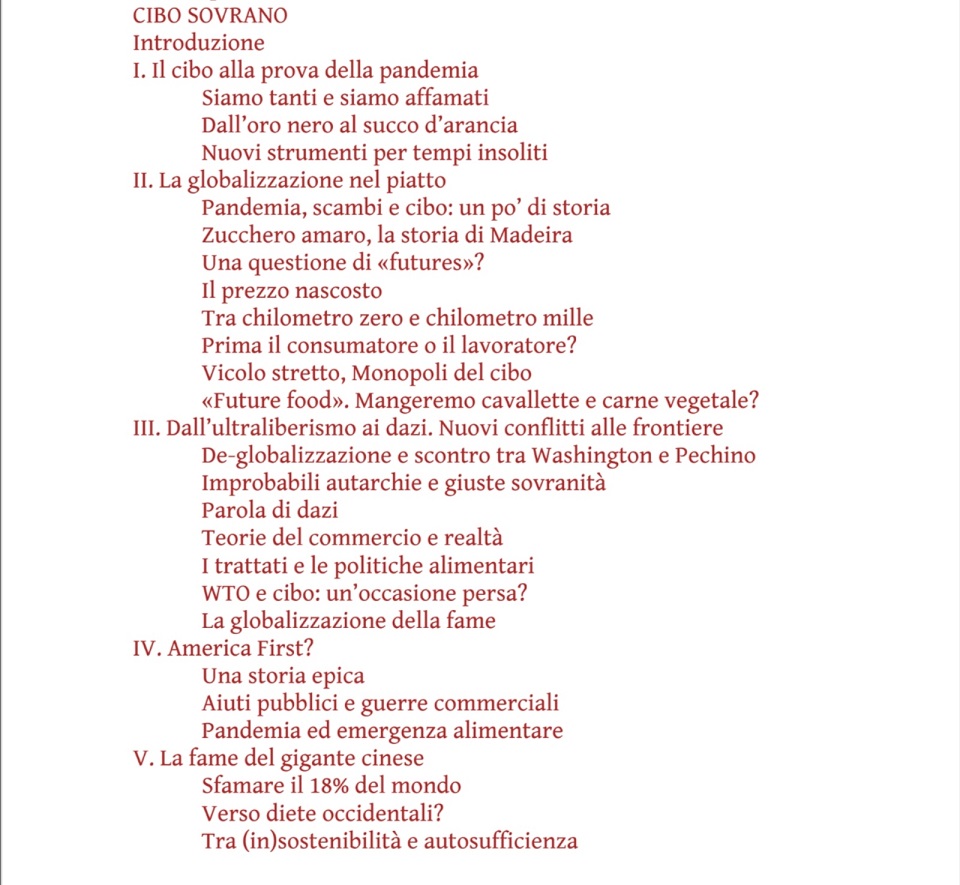

Dal libro “Cibo sovrano” di Maurizio Martina, la questione alimentare al tempo del Covid:

Quale sarà il cibo del futuro e il modello agricolo e alimentare che ne assicurerà la produzione?

di Donato Troiano

Ultima Modifica: 22/09/2020

Pubblichiamo un estratto di “Cibo sovrano”, il saggio di Maurizio Martina, pubblicato da Mondadori.

L’analisi principale che emerge dal libro scritto da Martina, ex ministro delle politiche agricole, sostenitore convinto delle relazioni aperte, cooperative e multilaterali, è che nei primi cinque mesi del 2020 il mondo ha toccato con mano l’inadeguatezza di due visioni opposte, quella dei «globalisti» e quella dei «sovranisti». Per questo si propone di indagare, senza reticenze, i limiti e le debolezze di entrambe, della globalizzazione che abbiamo vissuto fin qui, così come delle derive nazionaliste e divisive che sono affiorate durante la pandemia e che si rivelerebbero ancora più pericolose.

Quando parliamo di agricoltura e di produzione di cibo, l’impostazione «gastrosovranista», che rimanda al tema dell’autosufficienza nazionale, all’autarchia, nei fatti risulterebbe impraticabile. Dall’altro lato, però, la globalizzazione del cibo è spesso una storia di disuguaglianza, che porta con sé asimmetrie di mercato e deturpazione dell’ambiente.

La strategia vincente per trovare un nuovo equilibrio, sostiene Martina, è dunque acquisire consapevolezza dell’importanza della sovranità alimentare dei popoli, della necessità ormai improrogabile di una svolta ecologica dello sviluppo, del salto di qualità indispensabile per un sistema di regole più forti per il commercio globale, in grado di superare una volta per tutte gli errori e le storture del passato. Si tratta in definitiva di una grande questione democratica. E di un impegno per la libertà.

“Il Covid rispecchia ciò che le persone stanno facendo al pianeta”

E’ significativo che nel primo capitolo del libro Martina riprende queste parole “Il Covid rispecchia ciò che le persone stanno facendo al pianeta”: lo ha detto David Quammen, scrittore e divulgatore scientifico, autore di Spillower. Un libro, scrive Martina, che “nei fatti ha anticipato molto di quello che abbiamo purtroppo vissuto”.

Km zero e Km mille: “la frontiera più interessante da coltivare è proprio quella dell’economia generativa dei territori e delle comunità locali”

Ma quali agricolture immaginiamo? Quale sarà il cibo del futuro e il modello agricolo e alimentare che ne assicurerà la produzione?

Nella storia degli ultimi cinquant’anni l’applicazione del modello fordista all’agricoltura, in tante parti del mondo più avanzato, ha prodotto – stante la necessità di nutrire un numero sempre crescente di persone – una standardizzazione dei processi produttivi e una ricerca ossessiva delle specie con le rese più alte da coltivare su terreni fortemente condizionati dall’uso massiccio di fertilizzanti e pesticdi. In sostanza, la specializzazione produttiva ha omologato intere aree agricole totalmente modificate al servizio di catene di trasformazione globali.

I luoghi della produzione si sono sempre di più distanziati da quelli del consumo e per oltre mezzo secolo questo è stato il modello agricolo di riferimento del mondo. Il cibo si è considerato sempre più come una merce e i prodotti superprocessati sono diventati sempre più disponibili di quelli freschi, perché meno costosi e figli delle grandi economie di scala. Anche per i più convinti liberisti è complicato negare che il mercato mondiale del cibo sia prevalentemente gestito da oligopoli intrecciati.

Difficile non ammettere la fragilità di un sistema che da un lato consuma risorse a un ritmo insostenibile e dall’altro è interconnesso al punto che per alcune produzioni il mondo stesso è diventato lo spazio della filiera. Con il mangime fatto in Sud America, i maiali allevati negli USA e la carne cotta a Pechino. E se la catena si interrompe? Il rischio è che non mangi nessuno.

Ma soprattutto, quanto costa al pianeta quel piatto da pochi yuan? La differenza tra una commodity e un cibo sta anche qui. È il mercato, bellezza, direbbe qualcuno. E invece no, non è un processo inarrestabile.

Se proprio questo modello mostra tutti i suoi limiti e le sue profonde iniquità, dobbiamo stare anche molto attenti a pensare che l’alternativa stia solo e soltanto nella logica delle reti corte dei chilometri zero. Perché anche questo modello, se realizzato ovunque, mostrerebbe i suoi limiti e aprirebbe a diversi pesanti rischi, in primis quello di non avere cibo a sufficienza per tutti.

Ha fatto molto discutere una ricerca, presentata a fine maggio 2020 su Nature Food da un team di ricercatori finlandesi, americani e tedeschi, nella quale si è dimostrato che a oggi il modello del cibo a chilometro zero è irraggiungibile per i due terzi della popolazione mondiale.

Conducendo un’analisi rigorosa su sei diverse colture come cereali da clima temperato (grano, orzo, segale), riso, mais, miglio, sorgo, manioca e legumi, i ricercatori hanno lavorato a un modello per identificare la distanza minima tra produzione agricola e consumo. Nello scenario più promettente, solo il 27% della popolazione mondiale riesce a ottenere i propri cereali temperati da zone di coltivazione entro un raggio di azione di 100 chilometri. Il 22% nel caso dei cereali tropicali, il 28% per il riso, il 27% per i legumi. Per il mais solo l’11%. Sono numeri che fanno riflettere circa la possibilità di affidarsi solo alle risorse locali a invarianza di diete.

In termini generali, dal 27% al 64% della popolazione di tutto il mondo vive a oltre 1000 chilometri dalle zone di produzione. Sempre secondo i ricercatori, in Europa e in America del Nord i cereali si possono ottenere entro i 500 chilometri dalle zone di consumo, ma la media globale è di quasi 4000 chilometri.

Secondo gli autori della pubblicazione, «la possibilità di coltivare ciò che è necessario vicino a chi lo consuma avrebbe certamente effetti benefici, per esempio sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Ma avrebbe anche gravi ripercussioni sulla reperibilità idrica soprattutto in aree densamente popolate. E nel caso di siccità e carestie tutto questo potrebbe innescare migrazioni di massa difficilissime da gestire».

Sono da sempre convinto che la frontiera più interessante da coltivare sia proprio quella dell’economia generativa dei territori e delle comunità locali. Ma ciò sarà tanto più possibile a patto che si comprenda che questo lavoro dal basso deve integrarsi con una visione e un modello aperto nel mondo.

Ho sempre rifiutato l’idea di una contrapposizione tra locale e globale, perché continuo a pensare ostinatamente che servano entrambi. Semmai il tema è quale modello di reti lunghe e reti corte. Quale interdipendenza positiva, cioè equilibrata e giusta, tra locale e globale.

L’Economist ha sostenuto che nella pandemia il sistema alimentare globale ha retto soprattutto grazie alle grandi aziende multinazionali che anche in lockdown sono riuscite a spostare tonnellate di cibo, garantendo quindi il sostenta- mento delle persone. Ma riconoscere questo fatto non può voler dire non domandarsi se questo modello sia giusto e se offra a tutti le stesse condizioni.

Come sappiamo, la realtà è molto più complessa e i problemi non mancano. Secondo Michael Pollan, uno dei più affermati studiosi di gastronomia, proprio la pandemia ha dimostrato tutti i punti deboli di un sistema alimentare eccessivamente accentrato, che impone una iperspecializzazione dei piccoli e medi produttori agricoli, troppo dipendenti quindi dalla grande industria e da condizioni di lavoro precarie in buona parte della filiera.

Anche il New York Times è tornato sul tema e ha posto a mio avviso la questione centrale da affrontare: «Quando nuove barriere impediscono al cibo di raggiungere i mercati o la domanda diminuisce drasticamente in modo repentino, il sistema crolla. L’attuale sistema alimentare, organizzato secondo la logica della specializzazione produttiva di ciascun Paese, che poi grazie al mercato globale esporta e vende ovunque, non regge l’urto di blocchi, confini chiusi, restrizioni commerciali e pandemie».

Questo è il punto cruciale della riflessione critica che dobbiamo fare ora, discutendo seriamente di quanto è resiliente un sistema alimentare globale così organizzato.

I “futures” nascono per proteggere dalle oscillazioni del prezzo dei prodotti agricoli, ma sono diventati nel tempo una delle cause più insostenibili della speculazione sul cibo

Chicago. Per la mia generazione è la città di Barack Obama, dove volava a canestro quel fenomeno chiamato Michael “Air” Jordan. Per gli esperti di Borsa, è la madrepatria della finanza legata alle materie prime, alle commodities e ai futures.

Partiamo dalle definizioni. Commodity, in italiano, si può tradurre come “bene indifferenziato”. Un bene fungibile e come tale scambiato sul mercato. Tra le commodities più note troviamo i metalli preziosi come l’oro e molti prodotti agricoli, tra cui frumento, soia, mais, succo d’arancia, zucchero, carni, caffè, legname. Beni che secondo il mercato sono fungibili, quindi non conta affatto dove, come e in quali condizioni vengano prodotti.

Per capire cosa siano e come funzionino i futures bisogna tornare a Chicago. Proprio lì nel 1856 nasce il primo contratto future sul grano. E nasce per difendersi dalle oscillazioni dei prezzi agricoli. Secondo le stime dell’epoca, nel 1875 il giro d’affari dei futures era dieci volte superiore a quello delle merci fisiche, mentre nel 1887 il rapporto fra contratti futures e contratti di scambio tradizionali era 20 a 1.

Il future, come spiega la professoressa Valeria Sodano dell’Università di Napoli, «è un accordo standard fra due parti in relazione all’acquisto e alla vendita di uno specifico ammontare di una commodity di una data qualità a un prezzo concordato in un determinato momento futuro, in un determinato luogo. I contratti future specificano chi paga il costo di consegna, e, nel caso dei cereali, specificano premi e sconti per le diverse qualità. Generalmente i costi di consegna sono a carico del venditore. I contratti di futures “lunghi” (long) sono accordi per comprare un certo ammontare della commodity in un certo mese futuro. I contratti futures “corti” (short) sono accordi per vendere un certo ammontare di commodities in un certo mese futuro».

Se poi si acquistano le opzioni, ovvero la possibilità e non l’obbligo di comprare una materia prima, il guadagno può essere ancora maggiore, con rischi ridotti. Per esempio: investo 100 dollari per un’opzione sull’acquisto di 1000 bushel (unità di misura per i cereali) di mais a 7000 dollari nel marzo 2021. Se da qui alla scadenza il mais aumenta del 20%, per quei 1000 bushel di mais pagherò comunque 7000 dollari al posto di 8400 dollari. Ma – come avviene nella quasi totalità dei casi – se invece di comprare fisicamente i 1000 bushel a 7000 dollari per poi rivenderli a 8400, mi limito a farmi liquidare il differenziale di prezzo (vendendo la mia opzione), per il cosiddetto “effetto leva” i 100 dollari che avrò investito mi avranno fruttato non il 20%, ma il 1300% di interesse. Nel frattempo, nemmeno un sacchetto di mais si è mosso da nessun magazzino. Carta su carta. Soldi utilizzati nient’altro che per fare (o disfare) soldi. Finanza allo stato puro.

Insomma, i futures nascono per proteggere dalle oscillazioni del prezzo dei prodotti agricoli, ma sono diventati nel tempo una delle cause più insostenibili della speculazione sul cibo. La deregulation degli anni Novanta e lo sviluppo dei mercati derivati dei primi Duemila hanno contribuito a far crescere lo squilibrio generato da questi strumenti. Come detto, si deve infatti tener conto che solo il 2% dei contratti a termine si conclude con la consegna fisica della merce, poiché in genere questi sono negoziati prima della data di scadenza. Proprio per questo, nei periodi in cui la Borsa mostra cedimenti, i futures sulle materie prime agricole diventano più attraenti. Si specula sulla fame.

Un fenomeno favorito dalla volatilità intrinseca dei prezzi agricoli, ma soprattutto dalla scarsa regolamentazione dei mercati dei futures e dalla progressiva liberalizzazione degli stessi mercati sempre più interconnessi tra loro.

L’insicurezza alimentare potrà essere seriamente contrastata solo se si metterà mano all’organizzazione dei mercati agricoli e finanziari globali, introducendo nuovi meccanismi regolatori e di trasparenza delle transazioni e degli operatori, evitando anche i fenomeni di concorrenza sregolata tra piazze finanziarie. Perché con l’impiego dei derivati la finanza ha usato il cibo come merce per speculare, provocando instabilità, fame e insicurezza.

Sarà anche una proposta ingenua, ma forse basterebbe ritornare a poter comprare o vendere solo beni che effettivamente si possiedono o che s’intende possedere. Sono certo che vi sono delle ragioni anche alla base dell’ingegneria finanziaria pura. Ma comprare cose che non si vogliono mai avere e vendere cose che non si sono mai avute rimane a mio avviso una pratica più che discutibile, fonte d’instabilità piuttosto che – come si dice – fattore di emersione del valore reale delle società o delle commodities trattate.

Causa emergenza Covid-19, molte autorità di regolamentazione delle Borse hanno momentaneamente vietato le cosiddette “vendite allo scoperto”, ossia la vendita di azioni che non si posseggono, con l’intento di comprarle a prezzi più bassi, contando (speculando) sul movimento ribassista nel frattempo innescato con la vendita “scoperta”.

Se davvero vogliamo ritornare a una finanza a misura d’uomo, occorrerebbe a mio avviso riflettere se non sia il caso di estendere simili provvedimenti a tutti i mercati regolamentati, a prescindere dai momentanei periodi di crisi.

Il prezzo che non si vede, quello sottocosto

Low cost. In offerta. Maxisconto. Sottocosto. Due per uno. Tutto a 1 euro o 1 dollaro. All you can eat.

Dietro ognuna di queste etichette c’è un prezzo che non si vede. Il prezzo pagato da ciascuno perché quel cibo sia a basso costo.

Iniziamo dalle persone. Prima i bambini. Nel mondo sono più di 132 milioni i bambini che lavorano in agricoltura, il 70% di tutto il lavoro minorile globale. Per fame, per necessità o per sfruttamento, in Africa circa 70 milioni di minori svolgono regolarmente lavoro nei campi. Non vanno a scuola. Il futuro rischia di essere la sussistenza. Così avviene in alcuni Paesi del Sudest asiatico. Gli stessi bambini sono tra i più esposti al rischio malnutrizione. Producono cibo, ma non ne hanno a sufficienza.

E per chi pensa sia un fenomeno lontano, il consiglio è quello di cercare su Google: lavoro minorile Italia. Negli ultimi dieci anni si possono trovare migliaia di casi di bambini sfruttati, anche in agricoltura, purtroppo. Nel nostro Paese il lavoro minorile è un reato dal 1967, ma, come racconta la giornalista Arianna Giunti, le storie non mancano. Tra queste il racconto di Ahmed, ragazzino egiziano finito a scaricare la frutta ai Mercati Generali di Torino. Un piccolo migrante. Uscito dal sistema di protezione e scolastico è diventato braccia, schiena, fatica. La stessa fatica che lo accomuna anche a tante donne e uomini più grandi di lui. Migranti e non. Ancora oggi, anche con la pandemia.

Perché in tutto il mondo, e così anche in Italia, lo sfruttamento non resta a casa.

Che siano i messicani negli impianti di macellazione degli Stati Uniti, i cinesi nelle campagne inglesi, gli africani nei nostri ghetti, le donne, tante, anche abusate. Il caporalato non teme la mascherina e si fa oltremodo intollerabile. È così che mentre 4 miliardi di persone restavano chiuse in casa, nei campi si consumavano ancora episodi gravi di lesione dei diritti. Decine di sfruttati a Foggia con tre imprenditori finiti agli arresti, quattro arresti a Treviso dove dei giovani pakistani potavano vigne sfruttati da loro connazionali. Ecco perché da ministro dell’Agricoltura ho voluto con forza una legge che difendesse di più i diritti dei lavoratori e le migliaia di aziende oneste che pagano la concorrenza sleale di chi si rivolge ai caporali. Una legge che ha fatto emergere centinaia di casi, rendendo per la prima volta responsabili di sfruttamento anche le imprese.

Ecco perché ho appoggiato la regolarizzazione di migliaia di lavoratori nel nostro Paese nel decreto per affrontare la ripartenza economica dopo il coronavirus. Per una questione di giustizia, di dignità, di equità. Per liberare dal giogo della schiavitù dell’irregolarità centinaia di braccianti e per rendere più trasparenti le nostre filiere alimentari.

Secondo Isabel Ortiz dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le politiche commerciali globali adottate fino a qui non hanno contribuito a distribuire la ricchezza in modo equo lungo le filiere, dato che l’1% più ricco del mondo detiene quanto 6,9 miliardi di persone.

Qualcuno sostiene che poteva anche essere peggio.

Rimane il fatto che l’agricoltura impiega il maggior numero di persone al mondo ed è la principale fonte di sostentamento per il 40% della popolazione della terra: 500 milioni di piccole aziende agricole a conduzione familiare nel mondo producono l’80% del cibo che si consuma ovunque. E su 570 milioni di aziende agricole ben 475 milioni sono più piccole di due ettari, occupano il 12% del totale dei territori agricoli ma supportano circa 2 miliardi di persone.

Tutto questo conferma che nel prezzo del cibo rientra con forza il lavoro di chi lo produce. Rientra la giusta remunerazione di chi quei campi li coltiva, quelle vacche le alleva, quel pesce lo prende nelle reti. Imprese incluse. Perché spesso a comprimere i propri guadagni per stare nella legalità sono tanti piccoli e medi imprenditori. In Italia come altrove.

Per loro servono rapporti di filiera più equi, più trasparenti. Basati su informazioni chiare ai cittadini anche attraverso etichette chiare. Etichette e strumenti di tracciamento delle produzioni che riportino l’origine della materia prima, non per nazionalismo, ma per consapevolezza. Che riportino anche indicazioni sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale di quel cibo.

Ecco, il prezzo ambientale. Un team di ricercatori di Oxford ha condotto uno dei più importanti studi su questo aspetto, analizzando la produzione di 40 tipologie di cibo da parte di oltre 38.000 produttori. Risultato? Anche nella stessa tipologia a fare la differenza sono le scelte del produttore. Tra cibo e commodities ci sono di mezzo le idee di chi produce. E tra due prodotti simili sullo scaffale ci possono essere grandi differenze per il pianeta. Proprio i ricercatori di Oxford hanno riscontrato per esempio che i produttori di carne bovina ad alto impatto generano 105 chilogrammi di CO2 equivalente e usano 370 metri quadrati di terra per 100 grammi di proteine, un valore dalle 12 alle 50 volte maggiore rispetto ai produttori di carne bovina a basso impatto. Fagioli, piselli e altre proteine a basso impatto ambientale possono creare solo 0,3 chilogrammi di CO2 equivalente (inclusi tutti i processi, l’imballaggio e il trasporto) e utilizzare solo 1 metro quadrato di terreno per 100 grammi di proteine.

L’acquacoltura, invece, che si presume abbia emissioni relativamente basse, può produrre più metano e creare più gas serra degli allevamenti bovini. Una pinta di birra può generare il triplo di emissioni e utilizzare 4 volte più terra di un’altra. Questa variazione negli impatti si osserva in tutti e cinque gli indicatori valutati nello studio, incluso l’uso dell’acqua, l’eutrofizzazione e l’acidificazione. Gli stessi ricercatori indicano come soluzione la possibilità di introdurre delle etichette «ambientali» che consentano ai cittadini di svolgere il loro ruolo di coproduttori, di indirizzare le scelte produttive attraverso i loro acquisti.

Un passaggio difficilmente rinviabile se si considera che, stando ai dati del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), agricoltura, silvicoltura e altri usi intensivi del suolo sono responsabili di quasi un quarto (il 23%) di tutte le emissioni di gas serra causate dall’attività umana (il 13% di CO2, il 44% di metano e l’82% di protossido d’azoto tra il 2007 e il 2016). La produzione di protossido, per esempio, è uno degli effetti collaterali dell’uso intensivo di fertilizzanti per aumentare la produttività dei terreni.

Gli scienziati, inoltre, in modo pressoché unanime, ci dicono che senza un cambio e una crescita anche culturale rispetto alle diete nessuno sforzo di limitare le emissioni di gas serra sarà sufficiente. Anche per questo bisogna ripartire dalla cura dei suoli. A livello planetario. Un terzo del mondo rischia di trasformarsi in deserto. L’agricoltura moderna, alimentata dal petrolio, dal 1930 ha rilasciato nell’atmosfera circa il 60% del carbonio prima catturato invece dai suoli. Ed è stato calcolato che di questo passo il suolo fertile si esaurirà in poco più di sessant’anni e in modo più rapido proprio dove l’agricoltura è industrializzata.

I sistemi alimentari attuali nel loro complesso, dalla produzione al consumo, generano circa il 40% dell’anidride carbonica emessa nel mondo: ma le reti alimentari industriali utilizzano il 70% delle risorse agricole per produrre il 30% dell’offerta alimentare mondiale, mentre le reti dei piccoli produttori forniscono il 70% del cibo utilizzando solo il 30% delle risorse agricole.

Ci sono dati che non possiamo sottovalutare. Lungo tutto il secolo scorso abbiamo perso il 75% della biodiversità delle colture. E oggi su 30.000 specie commestibili ne usiamo solo 9 per produrre il 70% del nostro cibo.

L’affermazione dei diritti di proprietà intellettuale sulle tecnologie, inoltre, ha rafforzato il potere delle grandi imprese transnazionali, che oggi possiedono circa un terzo del mercato delle sementi commerciali e tanta parte del patrimonio genetico degli allevamenti animali.

Anche in questo caso, la concentrazione di potere in poche mani solleva in modo lampante una questione di democrazia e sovranità che non può essere derubricata o irrisa e chiama in causa il ruolo delle istituzioni pubbliche a garanzia di tutti i cittadini. Proprio sulla ricerca in campo agricolo, dalla nuova genetica animale e vegetale all’agricoltura di precisione contro lo spreco, si gioca una sfida cruciale.

Il dilemma tra il cittadino-consumatore e il cittadino-lavoratore

La trasformazione dei sistemi alimentari da piccoli e diversificati a grandi e specializzati non sempre ha prodotto benefici. Lo dico da convinto assertore dei mercati aperti. Non mi sfugge che ci sono stati diversi aspetti positivi, ma non possiamo non vedere i limiti e le iniquità di un sistema che sta mostrando falle importanti da superare.

Gli agricoltori si affidano sempre più spesso alla produzione di singoli prodotti solo per pochi grandi acquirenti che li trasformano e li commercializzano. E un sistema del genere può certamente essere efficiente in termini di prezzi, ma ha costi sociali e ambientali elevatissimi.

La iperspecializzazione rende difficile il passaggio a mercati diversi in caso di crisi repentine. E i mercati concentrati e dominati da poche aziende creano strozzature che aumentano la fragilità degli anelli deboli del sistema alimentare. I produttori e i lavoratori agricoli prima di chiunque altro.

Si pone inoltre in modo prepotente il dilemma tra il cittadino-consumatore e il cittadino-lavoratore. Costruire un sistema alimentare che spinge troppo sulla logica del massimo ribasso dei prezzi per i primi, rischia seriamente di mettere in grande difficoltà i secondi, siano essi agricoltori, produttori o lavoratori della filiera. E in tante, troppe occasioni, i primi – ovvero i consumatori – e i secondi – ossia i lavoratori – sono proprio le stesse persone.

Cambiano i ruoli nel gioco, ma stiamo parlando delle medesime persone e delle loro vite. Perché quello che risparmiano da una contrazione dei prezzi sullo scaffale viene tolto dalle loro tasche con i bassi stipendi che ricevono o quando la remunerazione delle materie prime che coltivano o allevano non copre nemmeno i costi di produzione. In sostanza: quello che producono con ricavi da fame dal lunedì al venerdì, comprano a prezzi ribassati il sabato e la domenica.

È questo cortocircuito consumatore-lavoratore ad aver generato iniquità evidenti a danno di molti a fronte di vantaggi consistenti per pochi, poiché – purtroppo – i mercati sono perfetti solo nei manuali di economia e i minori prezzi pagati come consumatori non hanno quasi mai compensato le minori entrate patite dalle medesime persone nella veste di lavoratori. Anzi.

Abbiamo aperto i mercati a volte sull’onda di una vera e propria retorica del consumatore, dimenticando appunto che i consumatori sono anche (e prima) lavoratori o piccoli produttori.

Le liberalizzazioni si fanno per favorire il consumatore finale, si dice. E se una prospettata liberalizzazione si risolve in un vantaggio per l’utente finale, allora quella liberalizzazione s’ha da fare. Al regolatore non deve interessare chi sia il fornitore del mio gas, della mia luce, del mio conto corrente, del cibo che consumo, l’importante è che quei servizi e quel cibo costino 1 euro in meno di prima.

Ebbene, occorre riflettere attentamente al riguardo, se non altro per essere perfettamente consci delle conseguenze più nascoste, ma non per questo meno insidiose, dietro il mito del cittadino-consumatore arbitro senza Stato.

Il mercato è un sistema per allocare la ricchezza (latamente intesa). Aprire un dato mercato, in un dato momento storico, significa quindi, prima di tutto, spostare ricchezza.

Come accennato, il primo punto di attenzione è che – in tale processo di riallocazione della ricchezza – il consumatore non può essere artificiosamente isolato dal contesto in cui opera. Egli, infatti, il più delle volte è anche partecipe del processo di produzione e di erogazione di quei beni e di quei servizi che s’intendono liberalizzare a suo vantaggio.

E se minori prezzi derivano dalla ristrutturazione della parte a monte della filiera produttiva, allora nella persona del consumatore in quanto anche lavoratore si può palesare una oggettiva situazione di conflitto di interessi, spesso non colta.

Ora, in teoria non vi dovrebbero essere particolari problemi quando spostamenti di ricchezza lungo la filiera produttiva hanno luogo all’interno della medesima collettività organizzata, che, a oggi, dobbiamo chiamare ancora Stato nazionale. Rimanendo comunque la ricchezza all’interno della medesima comunità, lo Stato ha infatti potenzialmente disponibili le risorse per una politica di ridistribuzione a tutela degli eventuali «perdenti» nel nuovo assetto economico produttivo.

Se così è, allora si intuisce come sia diverso, molto diverso, il caso in cui un processo di apertura dei mercati a caccia del minor prezzo disponibile comporti trasferimenti di ricchezza fra diverse comunità organizzate, ossia comporti trasferimenti di ricchezza fra Stati diversi.

In tal caso, là dove cioè il minor prezzo è reso disponibile da una filiera completamente estera che soppianta quella interna esistente, non solo si introducono elementi di criticità in termini di sicurezza negli approvvigionamenti in situazioni di crisi – in particolare con riferimento a beni e servizi essenziali –, ma si creano i presupposti per il (purtroppo sperimentato) doppio paradosso per cui, da un lato, il lavoratore domestico espulso dalla filiera produttiva si trova nell’impossibilità di permettersi l’acquisto tout court del bene o del servizio, proprio nel momento in cui il suo costo unitario è diminuito, dall’altro, lo Stato si trova con minori risorse potenzialmente disponibili, proprio nel momento in cui gli si chiede di soccorrere socialmente chi ha perso il lavoro.

La retorica del minor prezzo pur che sia e la globalizzazione senza un sistema di welfare altrettanto globale sono forse le cause prime degli squilibri ormai insostenibili patiti dalle classi lavoratrici dell’Occidente a partire dagli anni Novanta.

E, del pari, si può scorgere nell’apertura del mercato comunitario orfana di un correlato sistema di welfare europeo una delle principali cause di quella disaffezione da sempre nutrita dalle classi lavoratrici verso l’attuale Unione europea.

La creazione di sistemi alimentari più equi, più diversificati e più resilienti diventa dunque una questione prioritaria tanto più dopo ciò che è accaduto con la pandemia.

Bisogna cercare di creare un modello più equo e più efficiente anche rispetto agli shock. E ridistribuire meglio il valore lungo la filiera della produzione, della trasformazione e della distribuzione alimentare.

Se non si saprà fare questo, il vento in poppa del sovranista di ogni luogo del globo, pronto a raccogliere la rabbia di queste persone pagate poco e male per sfruttarne il risentimento in chiave elettorale, spirerà ancora forte.

E farà sempre più male.

Il punto è che i mercati aperti esigono regole forti per essere equi. Esigono istituzioni sovranazionali e multilaterali autorevoli ed efficaci. E anche con mercati aperti, guai a noi se dipendessimo troppo da materie importate da pochi Paesi e magari prodotte da poche grandi imprese.

Vicolo stretto, Monopoli del cibo

«Le 10 più grandi aziende dell’alimentare – Associated British Foods (ABF), Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg’s, Mars, Mondelez International (ex Kraft Foods), Nestlé, PepsiCo e Unilever – generano collettivamente entrate superiori a 1,1 miliardi di dollari al giorno e impiegano, direttamente e indirettamente, milioni di persone nella produzione, trasformazione, distribuzione e vendita dei loro prodotti. Oggi queste aziende fanno parte di un settore il cui giro d’affari è stimato intorno ai 7000 miliardi, superiore perfino al settore dell’energia, e che rappresenta all’incirca il 10% dell’economia globale.» Questo è uno dei passaggi del report Oxfam per il lancio della campagna “Scopri il marchio”, nel 2013. Dopo tre anni di sensibilizzazione dei cittadini e di pressione sulle 10 grandi sorelle, alcuni progressi sono stati fatti. Resta però che la produzione del cibo è altamente concentrata nelle mani di pochi. Su scala planetaria.

Giancarlo Elia Valori sottolinea come nelle mani del big business alimentare ci siano tre elementi principali: sale, zucchero, grassi animali. La loro scarsità in natura li rende preziosi. I loro costi di produzione inducono la nascita di oligopoli. Ed ecco che si torna ai costi nascosti del cibo.

E nel vicolo stretto di questo Monopoli gastronomico non si entra con facilità. Più semplice è essere buttati fuori o fagocitati dalle 10 sorelle. E non va meglio a monte e a valle della filiera.

Partiamo dai semi. Come denunciato anche dalla Coldiretti in Italia, con la fusione tra Bayer e Monsanto, tra DuPont e Dow Chemical e l’acquisizione di Syngenta da parte di ChemChina, il 63% del mercato delle sementi e il 75% di quello degli agrofarmaci finiscono nelle mani di sole tre multinazionali, con uno squilibrio di potere contrattuale nei confronti degli agricoltori che non va nemmeno spiegato. Basti pensare che negli anni Settanta le industrie sementiere erano più di 7000. Numeri da giganti, non diversi da quelli dell’industria alimentare a cui sono strettamente connessi.

Per arrivare al carrello. 4740 miliardi di dollari. Per 250 società. Sono dati dello studio “Global Powers of Retailing” di Deloitte (una delle quattro maggiori aziende di revisione), che da ventitré anni monitora annualmente i dati sui retailer. Il podio di questa classifica è tutto a stelle e strisce. Al primo posto da sempre c’è Walmart con oltre 500 miliardi di dollari di fatturato: 500 miliardi, per avere una dimensione, sono circa otto volte quanto il governo italiano ha speso per affrontare gli effetti economici del coronavirus. Conad e Coop, i nostri due gruppi più grandi e rispettivamente al 69° e 71° posto della classifica, fatturano sommati 28 miliardi di euro. Nelle prime dieci posizioni ben sette sono società americane, due sono tedesche (Schwarz Group al 4° posto e Aldi all’8°) e una inglese, la Tesco, decima.

Dopo Walmart, c’è Costco con 141 miliardi, ma prossima a cedere la posizione a un arrembante terzo sfidan- te. Come si chiama la matricola? Amazon. La creatura di Jeff Bezos, con 140 miliardi di dollari, nell’anno fiscale tra giugno 2018 e giugno 2019 è stata la realtà che è più cresciuta in assoluto: +18,6% contro il +1,6% di Walmart e il +6% di Costco. La strada è segnata, Amazon mira al gradino più elevato anche in questa competizione, dall’alto del suo fatturato che supera i 280 miliardi totali e di una capitalizzazione sopra i 1200 miliardi di dollari. Le prospettive per Bezos sono più che rosee, visto che il lockdown ha fatto schizzare le vendite online, soprattutto alimentari, e ha segnato un +37% per Amazon che si è trovata ad assumere 170.000 persone in più per gestire la mole di ordini arrivata nei mesi di serrata.

E non è un caso che Amazon già nel 2019 abbia deciso di investire 575 milioni di dollari in Deliveroo, società di consegne a domicilio con oltre 60.000 riders pronti a correre dai clienti. Un’operazione che potrebbe dare una spinta ancora più forte alla concentrazione anche nel mercato della gig economy e che ad aprile 2020 è andata in porto, dopo essere stata sospesa per un anno dall’Antitrust del Regno Unito. A convincere l’autorità inglese sembra sia stata più la crisi da coronavirus, che avrebbe potuto far fallire Deliveroo senza questi nuovi capitali, che un’effettiva garanzia rispetto al rischio di concentrazione. E così, per ogni consegna che riceverete con Deliveroo, quella corsa porterà anche il timbro di Bezos.

Il Volume

Maurizio Martina (1978), bergamasco, è stato ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali dal 2014 al 2018, occupandosi per il Governo italiano anche di Expo Milano 2015. Nel 2018 ha ricoperto l’incarico di Segretario nazionale del Partito Democratico. Attualmente è parlamentare. Con Mondadori ha pubblicato Dalla terra all’Italia. Storie dal futuro del Paese (2017).

Condividi L'Articolo

L'Autore